30章 人脑综合知觉与直觉响应

人脑综合知觉积累直接联系着人的直觉状态和非理性动机取向。运用综合知觉理论来界定人类的理性与非理性,可以更清晰理解到直觉的原理和非理性动机与言行发生的根源。

由于现代人的非理性状态也经常不由自主地包含口头常用的自觉概念判断,所以,许多学者想分清楚理性与非理性的界限,感到很为难。听朋友说,北大一位很擅长数理逻辑的著名教授曾与复旦大学另一著名教授就理性与非理性的区隔界定在网上讨论了数月,结果越讨论越复杂,连同网友

其实,只要有先进哲学思维,问题就很简单。我们做个实验。

实验课题(NO:14)“聪明娃娃”的表现是理性还是非理性?

有一位著名歌星被亚洲“星空卫视”邀请到电视台主持一档收视率较高的节目,节目名叫《人小鬼大》。开始一年,笔者几乎每期必看。该档节目总要请来3个童年岁段的“聪明娃娃”现场回答主持人提出的不同生活问题。娃娃回答大人的提问,不仅妙趣横生,而且为本书提供了深入研究非理性动机和言行的难得机会。

下面,笔者挑出其中一次节目的片断展示一下。

主持人:(问一孩子)“听说你今年5岁大了还赖在爸爸妈妈一床睡觉。你说为什么?”

聪明孩子:“我爸爸妈妈也长大了,他们也在一起睡!”

主持人:“听说你还专门挤在爸爸妈妈中间睡?是这样?”

聪明孩子:“赶热闹!”

主持人:“你妈妈给你买了布熊娃娃,你可以跟布熊睡,不也热闹?”

聪明孩子:“去!它长大了,它应该独立生活!”

主持人:(含笑无语)

聪明孩子(补充说):“那个布熊比我还高呢!……”

对上述孩子的言与行(人的对外言语和表情属于行为)表现,请允许笔者引用一个经济词汇——“借壳上市”。在这里则是“借壳实验”。童年娃娃不会伪装,其动机与言行是一致的,即是说他们的动机等于言行。从上述表现中,可实证的道理是什么?

1.孩子对每一具体问题的响应和回答是基本对题的,孩子确实很聪明,其言行表现也不失童年机智。但总起来看,其答话则有前后不合逻辑之处。他总是强调爸爸、妈妈、布熊,那些他所看到的形象“长大了”,始终不管不问自己是否长大。说明孩子的上述判断是优先基于感觉器官针对外界视听的响应,自觉检讨不常看见的“自我”那是后来的事。如果父母语言行为等“主映像”有相互矛盾表现,孩子综合知觉积累对外传递的言行也出现前后矛盾。

2.严密分析上述问答显示的结果是什么?孩子每一具体答话均有具体视听感觉记忆构造他大脑响应条件。如“爸爸妈妈长大了还在一起睡”——是亲眼看到的亲密映像给予他的良好感觉刺激。“赶热闹!”——父母入睡时对孩子参与其中的行为曾有过并不讨厌的责怪声,并且以情境听觉构成了孩子对外响应条件的本次激活的言语表现。“去,它长大了应该独立生活!”——谴责布熊的语言,同样是父母造成的情境听觉授予孩子的行为动机表现。还有,“那个布熊比我还高呢!”——对外界映像信息感觉,是否是错觉?

3.针对上述实验提出一个新概念,叫“情境响应”。情境响应条件既为人所有,更为其他动物所有。鸟儿在固有的情境中会自然而然发出相同的啼鸣声,且不同情境下,鸟儿的啼声也不同。说明:不同情境条件所传递的环境映像信息,能够刺激动物体内不同的神经传感并发出相应的鸣叫声。人也一样,常常发出的语言或声音并不是自觉概念基础上的逻辑思维结果,而是非理性的、是神经传感响应,即情境状态下的被刺激、被激活的综合知觉对外响应。

情境中的行为动机取向与人所经历的情景氛围留在脑中的记忆有关。人脑的情境记忆可以通过相关问话唤醒。情景氛围在人脑记忆中的核心要素是情境中的事物映像。所有情景记忆都能被相关信息激活并链接听觉或其他感觉记忆,构成对外响应条件。

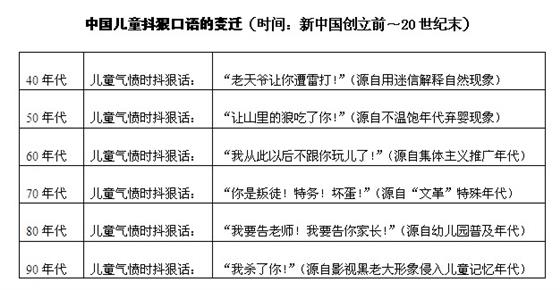

下面的列表是笔者翻看旧时阅读笔记,挑选出来的阅读《中国短篇小说选集》留下的一些不经意的字句记录,加上近年看电视片的情节记录汇集成表。它包含某些客观规律可供参考。

其上所列出的均可视为儿童在某种情境下的非理性动机取向。

实验结论是:非理性语言响应并不包含或者不能正确包含自觉概念基础上的逻辑思维。在此突出强调一点,非理性语言响应所传达的“概念”并不重要,重要的是传达出了人脑综合知觉中所包含的一些情境记忆和情感因素,包括曾经有过的那些良好感觉记忆或不良感觉记忆。有时,情境语言响应等同于综合知觉条件反射。

不论是天上的鸟儿还是地上的哺乳动物,它们在特定情境下都会有相同的鸣叫声自动或自发地对外响应和传递,对此,可否称之为“鸟语声声”、“狗语声声”等等?同理,人脑综合知觉积累构造的对外响应功能,它既能出现外表上有明确含义的非理性言行,也能产生外表上无明确含义的动机与言行,如模糊惊讶:“啊呀!”“上帝!”“天哪!”这类似于动物的各种叫声;不仅表现为发出声音,而且表现为各种表情或下意识举动等,这又近似于动物的简陋情绪。

由此,把生活中的各种非理性语言展开来看——

再提问:为什么文学作品语言有那么强的形象表现力、情绪感染力和赢得人的感官感觉响应的超强感召力?可是,拥有强大魅力的文学语言其所包涵的“概念”,为什么在科学领域必然受到排斥、被多数科学家视为“不科学”、“不讲理性规则”的概念?

我们不得不承认人类语言中的“概念”有两域。

一域,是基于感官感觉的响应或描述,恰恰就是个性语言(概念)和文学情感语言(概念)。应该指出,文学语言不完全遵守理性判断规则。它的“生动性”之根源必须凭借综合知觉积累的灵感而涌现,凭借人脑直觉驱动的想象力而妙笔生花;它与人所直接感受过的事物形象、与人的情绪和感官感觉有着天然的密切联系;文学语言往往不受严格理性内涵的限制而表达,尤其不受抽象概念形式的限制而表达,带有显著的情绪化个性化和个体感官感觉特征。

二域,是基于人类社会所共识的理性规则的推理判断和定义,即有共性定则的语言(概念)表述。凡是基于概念定则基础的自觉思维(即理性思维)产生的新概念判断,都必须经过“三思”;必须是基于确定的自觉概念的思考;是经过对原有概念共性内涵的分析和推理,产生出来的自觉概念判断。不含共性概念规则的思维和判断,均是不遵守理性规则的语言响应,其所产生的语言即广义的“概念”以及行为,当然应归于个性语言行为,即非理性之类。

人类的言语表达存有“概念”理性与非理性的两域性,从一个显著的侧面把人类生活中两种基本的概念表达方式、行为决策方式和动机取向方式所代表的核心规律区别开了。即直接基于综合知觉优势响应条件而产生的语言、动机和行为都是非理性表现;基于既定概念所包含的人们所共识的理性规则所产生的语言、判断和行为都是理性之表现。就是说,非理性概念判断是个体人脑自发逻辑的响应,理性概念判断是人脑遵守社会共有定则的自觉逻辑的响应。

(2008年加注:此外,非理性言行的复杂性还表现在无感觉无意识而侵入人脑记忆存储的特殊响应条件也常常融合在综合知觉对外响应状态中;对某一种理性规则和理性概念的偏执、迷信和狂热也难免渗透在人脑自发响应的对外表现中;甚至有人脑某些习惯性概念反应,同样有条件经常与综合知觉发生自动链接响应。)

(2008年加注:科学界研究人脑时,宜对那些看似单纯的“感性感觉”其实并不单纯的特殊的非理性表现,可推断为不论是有概念的直觉响应还是无概念的对外响应,它们均属于社会信息和自然信息被融入人脑综合知觉积累可自发对外表现的直觉状态。)

(2008年加注:除此外,某些理性概念被融入综合知觉转为非理性对外响应的此种人脑功能的变化,与社会情境和生活氛围有关、与人的职业生涯和职业习惯有关,也与人脑对某一种“理性规则”的痴迷程度、依赖程度和崇拜程度有关。但其初始表现或与“感性认识”并无直接关联,却与非理性的响应状态毫无差异。)

综合知觉积累是自觉概念的先导。人脑所共同遵循的理性判断规则,不少是建立在非理性语言响应即理性萌芽基础上的。理性规则起源和发展的基本路线之一是:感官感觉经常受到外界某种强信息刺激→而经常发出无固定含义的声音响应(比如:好酷!)→常用的无固定含义的声音逐步演变成有固定含义的声音(语言)→经过科学方法提炼或为人们约定俗成或被定制为大家遵守的有共性判断规则的概念,从而达到了“理性”思维和判断所要求的水准。

把人类建立在自觉概念积累基础上的人脑理性看得高于一切的美国科学界,近年来却有少数科学家开始注重拓荒另一种前沿科学领域。为什么现代人总有那么多“不合逻辑”和“不确定性”的非理性言行?又如何在“不确定”的精神领域把握其确定性规律?美国科学界不知此为何领域,就把相关理论探索称为“前景理论”。

以上,卓有理论建树的代表人物是美国普林斯顿大学心理学家丹尼尔·卡尼曼先生。他所创立的“前景理论”,从心理学角度研究现代人经济生活中某些“不确定性”行为,由此发现几条原则,被诺贝尔评委给予高度评价并授予2002年度诺贝尔经济学奖。

卡尼曼是杰出的实验心理学家。不过,他的“前景理论”之开拓其面对人类浩瀚的“不确定性”和“不合逻辑”的精神行为领域只是开了个头,而且作为单一实验方法,卡尼曼所做的实验不算经典,不完全可靠;他没有理论猜想,依靠点滴积累逐步拓荒。

真正有科研价值的脑科学疑问是:卡尼曼的“前景理论”有没有一个确切的理论根基呢?在他已经发现的少数原则和尚未发现的更多原则里,究竟有没有一个确定性的基本原则呢?在人类“不确定性”的非理性经济行为之领域,有没有一种能够有效指导思维创新的理论模型?本书就此深入一步展开人脑综合知觉积累的研究。

由于卡尼曼的“前景理论”与人脑直觉洞察力直接相关。那么,我们就首先分析人脑综合知觉积累与直觉的关系。

综合知觉中的相关“主映像”链接各种感官感觉的记忆积累及所决定的对外响应优势之微观物质运动的规律性,使我们能更科学解释什么叫“直觉”。人的直觉,主要表现为人脑综合知觉积累以其相关“主映像”为核心的各种感觉记忆容易激活的优势响应条件所促成的自发敏感取向,即综合知觉积累的对外表现就是直觉。

直觉的本质,是人脑中生化记忆板块以熟悉的事物映像为核心,链接各种感官感觉养成习惯性神经通路的自动响应状态(含模糊判断);是面对外界相关感觉或相关事物映像容易激活并联系曾经的感觉记忆(有时也联系自觉概念记忆)的被激活之反应。

表面上看,在直觉的对外响应状态中,有时或经常含确切的概念选择和判断,不过,如若忽略其表面状态,分析其自发携带的概念所含理性内涵是否确切?答案是:几乎都需要再斟酌。

对无意识的人脑来说,直觉是先有的脑内生化记忆介质被激活的条件反射;对有意识的人脑来说,直觉是没有遵守理性规则和自觉逻辑的综合知觉的自发响应;就其“意识”到的内涵来说,是包含有形象性和整体性或带有模糊性方向性的非理性判断。

人脑直觉响应的正确性,源于生活主映像和社会主映像记忆综合链接各种感觉记忆的客观性;人脑直觉响应的错误性,源于所亲历的生活主映像和社会主映像链接各类感觉记忆的局限性;人脑直觉响应的天才性,源于对熟悉的主映像记忆链接相关信息而形成综合知觉积累很个性化的细致性。比如,只听到一声虎啸就迅速爬树躲难的猴子,比起不怕虎啸的“初生牛犊”其综合知觉记忆链接条件更丰富更灵敏。(幽默:与初生牛犊相比,那猴子是个“天才”)

据《时讯》

拉扎尔的上述判断作为理论旁证,也证实了笔者此前的有关综合知觉理论之猜想。但是他留给我们需要深入综合分析的问题是什么?即上述道理是否可印证综合知觉理论的几个要点?

其一,可否加深理解人脑综合知觉不是卡尔·比勒知觉心理学所阐述的单纯的“形的关系”,而是以“主映像”记忆为核心根系链接起来的所有感官感觉信息所构造的综合记忆关系?

其二,可否加深理解人脑综合知觉积累必须伴随事物“主映像”?没有以“主映像”为核心根系综合链接的相关感官感觉信息,是否很难在脑中积累和构造正常的健康的综合知觉脑功能,而只能构造对外界某一种相关信息有高敏度的特殊响应条件?

其三,可否加深判断“生活主映像”和“社会主映像”——比如与孩子经常接触的亲人

人脑综合知觉的对外响应状态和表现就是直觉。人脑综合知觉又是以各种最初印象较深的“主映像”记忆经不断链接补充相关感觉信息所构造的脑功能。在有核心感觉元素与相关感觉互联的综合记忆中,其补充链接越是丰富和细腻,相关细微信息可赢得人脑综合知觉响应的条件越好,即直觉判断力及其敏感度越高。

人类对直觉的认识和体验源远流长。所谓“神灵的启示”就是智人祖先较早对人脑直觉所产生的主观感想和超级感悟;所谓“悟性”也是一种对直觉现象的模糊认识;所谓“敏感”同样包含人们对直觉特征的具体把握。而紧紧扣住以相关“主映像”为核心的综合知觉积累对外链接和响应优势来解释直觉现象好处有三。

第一,避免陷入17世纪的“唯理论”,把直觉看作是人的一种理智的思想活动。实际上,直觉的最高理智状态只含模糊概念,是含有理性萌芽的模糊判断;若迈向理性需要进一步响应自觉概念和自觉思维。往往是头脑冷静的人有自觉概念基础上的思维加工,也叫“三思而后行”;反之,会自动跟着感觉走,跟着模糊判断走。

与直觉的高级状态相比较,直觉的低级状态则表现为相关“主映像”记忆与相关感官感觉单一根系关联激活的对外条件反射,包括人种动物在内,都有类似的很“灵性”的条件反射状态。直觉的低级状态无模糊选择更无模糊判断,而是很直接的感觉定向。

(

第二,避免陷入柏格森(注:法国哲学家,1859-1941)的直觉主义。即把直觉与理智对立起来,认为“直觉是本能的最佳状态”,“只有直觉才能直接把握宇宙的精神实质”,即直觉至上。事实上,经过自觉逻辑加工后的科学概念其所把握的客观世界的实质,相比直觉仅有大致正确的方向感,能做到更加精准和到位。

第三,避免像中国过去的哲学教科书限于某种观点的偏颇,把“经验”的认知与人脑自发的以“主映像”记忆为根系的链接优势没有严格区别开来。综合知觉积累同样是一种“经验”,不过,它只含理性萌芽缺少科学概念定则之内涵,它是事物映像链接各种感官感觉的记忆积累,与源于经验的那些概念总结含有理性内涵不同。对于熟悉某种事物映像的人拥有易于唤醒感觉知觉记忆的优势,也可形成模糊判断的方向性,却并无遵守理性规则的自觉概念把握。

著名哲学家柏格森对直觉的认识是有突出理论贡献的。他发现了直觉是人们“内心感觉的一种本能”。显然,此一论断有根有据,判断合理,他是正确的。笔者则要强调:这种发自内心的“本能”是以“主映像”为核心记忆的综合知觉积累形成对外响应优势而所表现的人性人格的基础部分,它不是“本能”表现的全部。

当人脑以事物映像为核心的感觉记忆积累达到丰富多样后,人脑基于某种事物映像的感觉优势必然要促成含有形象性、整体性、模糊性或者方向性的直觉判断,这恰恰就是含理性萌芽的直觉最高状态。因为它具备了方向性的模糊判断和感觉上的整体性动机之取向。人脑综合知觉所寓含的理性萌芽无疑是人脑的理性之根。

应该指出,直觉的最高状态同时也是人脑各种动机介于“非理性”或“理性”之表现状态的临界点和分界线,又是个体人脑已进化到将产生自觉概念思维功能的转折点。如果是现代人脑直觉达到此种状态,可被称作“心有灵犀的人”。此时只要有人点拨,理一讲就明,灯一拨就亮。其中少数人不用“点”不用“拨”,也能从丰富的综合知觉中悟出可为全人类达成理性共识的科学概念判断。拥有此种杰出表现的人,他们都是人类的思想先驱和科学先驱。

如果把含有理性萌芽的直觉判断称之为人脑介于理性临界点的非理性响应状态,读者就能够理解到:包括对未来憧憬在内的以及所有基于综合知觉积累的模糊判断包括所伴随的自发行为,或是无任何概念反映的肢体动作、声音、表情的自发响应,它们均体现的是人种的非理性状态。而基于自觉概念系统思维的合符现实、合符既有概念定则的自觉逻辑判断及其认知动机和行为动机,则体现的是人类的理性状态。两者之间,在智慧头脑中是链接转化的。

获得2002年度诺贝尔经济学奖的“前景理论”及其相关的心理学家、行为经济学家,他们都曾运用过实验心理学方法反复证实了两个理论判断:一是人们在生活中习惯于运用简单线索做出选择和判断并产生行为动机。此处没有深度解释出来的道理(除简单概念定则线索以外)恰恰是主映像链接补充定律的响应优势。二是人们的选择和判断习惯于依赖“整体性”表象。卡尼曼的实验,实际已经证实了主映像链接补充定律所涵盖的综合知觉的取向性规律。

实验心理学方法的缺陷,是对科学理论的“系统整合”缺少相应智慧。主映像链接补充定律是对人类直觉行为的脑动力机制的解释,它的方法论基础是“信息与响应”这对哲学范畴。“前景理论”其所获得诺贝尔经济学大奖的唯一理由是:“将来自心理研究领域的综合洞察力应用在经济领域,对不确定性情况下的人为判断和决策方法作出了突出贡献”——摘自诺贝尔奖评委会评语。实际上,与理性判断的确定性相区隔的那些所谓“不确定性”动机和行为方式,都是主映像链接补充定律的机制效应和功能表现的“确定性”。

经过对综合知觉与直觉的关联分析找到了一个关键科研课题。基于实验心理学的“前景理论”它所证实的每一种小原则必须联系人脑记忆积累中的“主映像”链接优势之大定律。请看逐一示例:

比如“前景理论”所揭示的“消费者优先用表面美和整体性判断物品价值原则”。(幽默:一见钟情的事物映像感觉)

例如“退税优于减税刺激消费原则”。(幽默:突然拣来一笔钱,是否比慢慢挣来的辛苦钱,更容易用它来下餐馆?)

再如“面对获得害怕风险原则”;(幽默:怀抱金娃娃不敢走夜路!)“面对损失不怕风险原则”。(幽默:狗急跳墙的感觉!)

又如“人们依靠近况比较而产生生活幸福感原则”。(幽默:熟人与熟人相比,比出了优越,才感到很幸福;自己现在与自己过去比,比出了优越,才感到很幸福;是的,谁也不会跟“外星人”比薪水比待遇,或者比比看呀:俺们地球人好幸福!)等等。

以上,都是卡尼曼等人用实验方法所证实的原则,全部联系着人脑以“主映像”为核心的综合知觉链接优势,都一样地表现出人脑非理性直觉响应优势对自觉概念思维拥有先导作用。

可作出的明确理论判断是:人脑的综合知觉积累就是那些“不确定性”动机行为表现或称“领域”的“精神统帅”,主映像链接补充定律是“前景理论”的根。以既有概念定则为前提的判断是已为人们统一约定理性内涵的判断,以共性概念为特征的自觉思维又表现出可把握的、已被统一定制的、有共性的形式逻辑或辩证逻辑思维的确定性。但是以“主映像”为核心的综合知觉则只能包含人们各自的感觉优势,而主映像链接补充定律又恰好决定直觉动机。

人脑,凡依靠综合知觉脑功能的对外响应状态,都是直觉表现或称为非理性自动响应状态。人脑综合知觉积累不仅是意识起源过程中具有转折意义的脑生化物质的可升级平台,而且是有意识的人一生中某些不能摆脱的自发动机和自发行为的机制构成。

每个人的一生都是不纯粹理性的人生。建立在“利己理性人”前提条件下的经济学数字化模型、心理学数字化模型、社会学数字化模型等至少目前还无法包容人脑非自觉概念引导的言语、表情、行为领域。因此,此一领域被诺奖评委们定义为“不确定性领域”。它曾是人类对自我认识的一块未开垦和拓荒的“神秘领地”。

“前景理论”已经积累的开拓成果,可以展示人脑综合知觉(即非理性)响应状态的“知其然”,主映像链接补充定律所揭示的人脑记忆积累的链接优势和响应机制,则为更系统更具体回答其“所以然”提供了理论研究方向上的和现实操作中的确切判断。

主映像链接补充定律可以超越“前景理论”去改善人脑综合知觉记忆条件,使“前景理论”所揭示的“知其然”能够被改变、被否定,能够适应另一种有利于人脑进化的科学性和确定性。

如果再观察社会学研究领域,道理几乎相同。对有意识的人来说,当人脑没有系统的坚定的科学思想信仰时,其精神崇拜将依赖综合知觉所链接的感觉优势形成对外响应的先导性动机。

在意识形态多元化的现代社会,如果面对的是没有统一思想信仰或面对人的思想信仰支离破碎时,让社会积极利用正面的“社会主映像”驾驭全社会的综合知觉,引导并改善民众的心理定势,则是立足于人脑微观物质运动领域驾驭宏观局面的另一现代化课题。