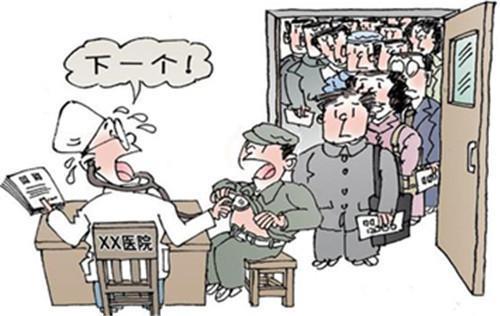

现在看病不是找副主任医师而是熟人!

现在看病不是找副主任医师而是熟人!

----在病房里遇到一位按照网络上‘看病找副主任医师’病人牢骚的感慨!

汪华斌

昨天在病房去看望我那做完手术的侄子,于是与其交谈发现各种功能正常;所以就说自己放心了。谁知这时同病房里也是一位另外医生做手术的同样病人,竟然喉咙沙哑;说不出话了。然而这位病人竟然要与我交谈,说他是前些天在网络上见到了一篇《看病只需要找副主任医师》的文章;于是就真的找了一位年轻的副主任医师。谁知他与我侄子同样的手术,最后我侄子各项指标正常;而这位患者却相当多的指标失常。因为我侄子是我们找的熟人而且还是主任医师,而这位患者是从医院医生名录中自己找的;所以后悔不已。

我回家上网才知道,原来网络上这篇文章还相当火热;说“如果说大专家、主任医师是‘高富帅’,也许只是看上去很美;那么副主任医师就像是‘经济适用男’。‘经济’是指相对主任医师、大专家而言,副主任医师的可及性更高”。所以首都医科大学附属北京朝阳医院宣传中心主任杨舒玲对《身体地理》表示:今年已是81岁高龄的北京师范大学老教授张静如最近出了一本回忆录;他在书中总结了一生看病的经验,认为看病最好找35~45岁以下的副主任医师;一般不要找主任医师。他甚至对心目中好医生的年龄段进行了细化:“40~50岁左右的西医大夫;50~60岁左右的中医大夫;护士20~30岁左右”。

然而这些年总带人看病的我,实际是有自己的见解;如我认识的耳鼻喉科医生里,每个人的长处是不一样的;有的鼻子行,有的耳朵行;有的喉咙行。所以如果是不熟悉的病人通过医院的广告牌上找人看病,肯定是先找教授级专家学者。然而可笑的是这科室竟然真的有位正教授级专家学者,然而他却是不会做手术的人;因为人家第一是关系背景强大,第二是会写文章;所以正教授级的耳鼻喉科专家却并不会治疗耳鼻喉科的病,这病人找上了难道不是自己找倒霉吗?此外就是如今的医生虽然熟人知道差异,但其本人却是互不卖账;所以耳朵行的人遇到鼻子病人找他(她),同样照样收治病人。所以熟人了解情况的是不是能直接找强的人,这就是手术一样做但结果却大相径庭的原因。

我们应该知道在我们今天这官本位的社会,任何领导肯定都是将技术光环戴到自己头上;所以没有领导职位的人反而职称评定很难,这就是当年从实习生中破格提拔为武钢单位负责人的孙文东竟然当年就破格晋升为高级工程师;而为他做分母的人竟然是我,一个在武钢干了二十年专业技术而且取得成果无数的人。然而我们这个社会就是重头上的光环,所以慕名而来的人实际并不了解情况。如鄂州有位领导来武汉市做手术,慕名找科主任;说科主任肯定是技术最行的人。而当时这位领导的一个下属刚好是我的亲戚,也是因为这病找我们帮忙住院做手术。最后是我的这亲戚是找的一位普通医生做的,而她的领导却是这科主任做的;后来的情况竟然是我的亲戚出院了,这领导竟然因为感染而继续住院。后来更好笑的是我的亲戚出院后就恢复正常了,而这领导竟然因为一年内再次复发而做手术。为什么,因为外行来医院是看名声,而熟悉的内行看的绝对是本人的医术与医德。也正因为如此,在今天的社会竟然看病还需要找熟人;原因你懂的,因为医院也到处是地雷阵。

当然在我们今天的社会不是真正有技术的人就能看好病的,因为看病也是一个系统工程;如我原来的文章说过我认识一位鼻子专家,退休时与年轻的科主任闹矛盾;人家这么有技术的人就是不返聘。然而这位专家好像当年的我一样,真的以为‘此处不留爷,自有留爷处’;于是到下面一个小医院去坐诊。后来我有一次到这里去,顺便去看望这位认识的专家;谁知人家在这里冷冷清清,根本就吸引不来病人。尤其是在今天所有医院都有自主引进设备权力的情况下,医疗马太效应登峰造极;这就是今天傻瓜在三甲医院看病,同样也是络绎不绝;而再高明的专家,到了社区医院也无可奈何。所以说医院的名声需要知道,而医生的真实技术能力也需要知道;在这两者结合在一起,那么你的病就没有问题了。如果这两者不能结合,要么就是你的钱吃亏还不能治好病;这也是我们今天的中国特色。