应该说,“信息与响应”这对哲学概念相比“原因与结果”的思想内涵更广更深。它一旦被人们具体识别和发现其有对应物指向的利用价值,其介质运动中间环节的可操作性科技手段就凸显示出来。它不像对“原因与结果”的认知,还处在阶段性的总结和判断上,还未定能够在知道现有的原因与结果之后,且都能变成操作性很强的科学技术手段。

辩证唯物论很早就认识到世间一切事物的普遍联系性。前苏联伟大思想家列宁就阐述过:各种物质之间的相互联系是由“中介”物质把无数事物构成的有机整体,事物之间相互凭借,相互联系,相互转化,因此,“一切都是互为中介……连成一体,通过转化而互相联系的。”(注:《列宁全集》38卷105页)这字字句句读来,你不感觉超凡睿智和十分精彩?想想本书前数章是否列宁思想?本书只是借“信息与响应”补充描述了“中介”的哲学原理。

列宁的真知灼见,曾经被西方知识界长期忽视和轻视。分析原因有二:一则由于对应链接条件定律在19世纪无条件来证实;二则是人工信息方式参与物质之间的中介手段尚未被普及。在列宁所处的科学技术时代,许多介质运动环节因不能实现对应链接转换,难免使人们可直接看到的某些具体事物之间确实不存在中介环节。比如两个身处异地的人用手机通过微波传递声音,在100多年前绝无可能。因而,介质运动中间环节作为信息存在方式不被当时多数人认识实属必然。如今把“信息与响应”引入哲学领域,则明显看到列宁的“中介”思想及其物质可普遍“物联网”的学说拥有很扎实的微观哲学基础。

现在,综合前一章把“信息与响应”的关系总结一下。对低级介质运动作用于应受物体来说,受体的直接反弹力掩盖了它所应受的介质响应环节,但若是没有对介质运动中间环节的响应,就不会几乎同时出现反弹式反馈;对外界信息作用于人体来说,没有对介质运动的响应,就不会有大脑记忆存储、记忆激活,也不会有思维加工,及至对外信息反馈。

响应,为运动介质到达而响应;介质传递为有响应才变成名副其实的信息;没有响应就没有信息,更没有作用力方向被改变的反馈。

同样,没有信息也绝无响应。

信息对响应,它要求响应必须具备能够感应它、能够应受它的对应链接条件;响应对信息,它要求信息必须提供适合“响应物”的对应链接条件。它们相互对对方提出了客观的“配偶”条件,在没有统一条件时,它们是一对冤家,是两个“陌路人”,比肩擦过无缘分,甚至老死不相往来,而一旦构成“知音”条件,它们便情投意合地拥抱起来。

处在当今信息化时代,现代社会人应该感谢那些伟大的自然科学家!正是他们,充分利用了信息与响应方法,积极寻找两种物质间可能存在的种种“成婚”条件,并把其“婚配”条件提炼出来,顺势而为对应链接,才导演出了当今时代如此波澜壮阔的信息化浪潮!

作为哲学对等范畴,信息与响应与其它对等概念的区隔在哪里?

主要把握:对应信息的“响应”和对应响应的“信息”均不表示作用力方向之改变,只表示相对应方向的联系。信息,是面对他方可感应、可应受、可参与、可容纳的传递与刺激;反过来,响应,是面对他方介质传递与作用力的感应、吸收、容纳和参与新的链接转换。这两者是相互依赖的对应关系,是介质运动环节实现新的链接、推动下一个介质运动环节链接转换,继而又促成最终反馈结果之前必须具备的一个个完整的中间环节。

(2014年7月31日加注:在现代辩证法对应关系中,描述物质运动“中间环节”的对等概念组合不同于其他对等概念,可一眼看出两者间存在对立或作用力相抵触之矛盾。“信息”是源于他方物质作用力的介质运动;“响应”是源于此方物质感应力的对应链接。)

(2014年7月31日加注:“信息与响应”两者间,虽然内涵分立却暂无冲突。这种辩证关系是现代辩证法对等概念组合的创新内涵。一切描述物质运动中间环节的对等概念组合均应体现上述特征。“信息与响应”是描述中介环节之首例,提供了同类概念组合的规律性遵循。)

(2017年9月22日加注:老子早在两千多年前就以杰出的朴素自然观提出了“自然顺变”和“顺势而为”的深邃哲理。那时,人们运用老子智慧还不能醒悟到主体支配客体的所有中间环节均存在运动介质可自然、可顺势的对应链接过程。“信息与响应”好比先哲思想的延伸。)

我们注意到:如今中国高校(此处指2001年)尚在继续使用的普通高等教育哲学教材里,“偶然性和必然性”哲学范畴仍然是有分量的一章。但本书要提前告知学界:“信息与响应”新范畴是“偶然性与必然性”之哲学范畴的“癌细胞”。请读者先看哲学教科书中的这段话——

“种瓜得瓜,种豆得豆,四季更替……就是必然性”。“同必然性相反,偶然性是指事物发展的必然过程中呈现出来的某种摇摆偏移,是可以这样出现、可以那样出现的不确定趋势。一棵瓜秧能结出几个瓜,一棵豆秧能长出几片豆荚都不确定,都带有偶然性。”

读完教科书的经典语段,笔者认为“偶然性”正是人们或未知、或不能识别、或无法利用信息与响应“对应链接条件”而所导致的必然性。

在今天和未来,信息与响应范畴将逐步深入到“偶然性”领域,查清或消除物质运动中间环节的各种“或然因素”所造成的偶然性,然后,再用科技手段把所有的“偶然性”都变成一目了然的“必然性”。

21世纪到来之前,哲学家和思想家们是先已知道物质运动的必然性,却又未知物质运动过程中的具体的中介环节时,才会用“偶然性”来解释物质世界的运动“偏移”;是先已粗线条了解到事物都是普遍联系的,却看不见那么复杂的介质链接网络,甚至不清楚各种受体对介质传递的响应条件,即对应链接条件时,才会用“偶然性”来解释必然联系中的某些“意外”;是先已知道“原因与结果”的必然性关系,却又不知道介质传递环节所具体推演的“故事情节”时,才会用“偶然性”来解释因果关系的某些“摇摆”。

而信息与响应,则恰恰是深入地面对着物质运动的中间环节领域,而且,它必然要更进一步深入到介质链接网络中的每一种对应链接条件中、深入到识别可否相互转换介质条件的关系之中,那些“偶然性”的联系、那些“偶然性”结果、那些“偶然性”的偏移、还有那些偶然性的“摇摆”将被信息与响应新范畴认定为人类对介质运动中间环节应所清除的认知盲区。

信息与响应,作为天地寰宇中他物与此物间的运动介质完成信息传递和信息应受的中间环节,它是物质世界有普遍意义的哲学范畴。它是能深入到物质运动中间环节领域解释微观物质运动现象的哲学范畴。

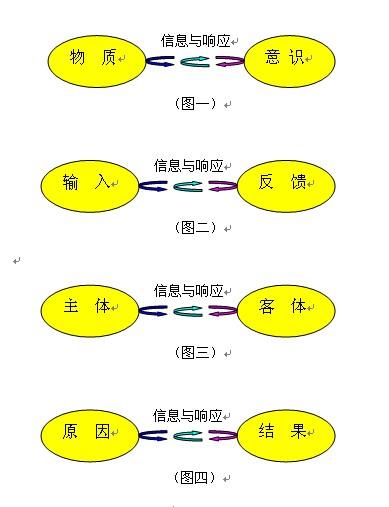

信息与响应之于意识反映物质的关系,是处于中间环节的关系(见图一示意);之于信息输入和信息反馈的关系,是居于中间环节的关系(见图二示意);之于主体和客体的关系,还是中间环节的关系(见图三示意);之于原因和结果的关系,也是为结果确证原因、为原因链接结果的中间环节(见图四示意)。

除了上述中间环节之表述外,信息与响应在物与物、人与人、人与物、人体内部各种器官机能、工业机器内部各种感应器、动物植物内部各种细胞关系中,都是不可缺少的中间环节……这个“中间环节”有时被低级信息于瞬间产生的“反馈结果”掩盖了,有时因人工智能而获得了极其充分的生动表现。它将伴随着人类文明的发展与进步,逐步被现代文明演绎和记述为物质世界运动过程中更普遍、更曲折、更激动人心的“有情节的故事”。

如今,教育界、知识界都在惊叹科学技术的发展速度,而且无人不在思考:面对物质文明发展大势,当如何作出最简要的总结?如果选择至深至简道理来概括,那就只有一句话:现代人对包括介质运动环节在内的微观领域的探索越深入,其向宏观领域进军速度就越快。

是的,人们发现了化学分子可以面对王屋山甩掉“愚公”镐锄,去用那个“小分子”合成的炸药把“愚公”不能移走的大山连锅端掉。人们又发现了比分子更小的原子,可制造核能使人类走得更远;也能轰掉那个迎面而来的近地小行星,使地球人躲过一场天体相撞之灾难。接着发现了比原子更小的电子,于是把航天器送上太空,那位能掏出一千万美元的富翁很幸运地买到了去太空旅游的宇宙门票。如果再发现一个更小的“小子”或再活捉一个更小更小的“小小子”,地球人到银河系以外去建设“特区”恐怕不成问题。

智慧的地球人是幸运的,当其在爱因斯坦杰出智慧涌现之后,终于认识到了宇宙宏观领域所有物质运动规律均在微观领域中包含着,探索微观领域的深度和速度,直接关系到能否取得驾驭宏观物质世界的主动权。毛泽东有关“解剖麻雀”的方法论恰与上述哲理相似。说明哲学家毛泽东早已在此等候多时,唯物辩证法梦寐以求的方法论亦在此等候多时。

不过,自然科学家对微观物质运动的认识过程,那既是一个艰难过程也是一个漫长无期的过程,挑战会接续而来。预计未来地球人还将跟踪破解欧洲强子对撞机实验所暴露的新的疑问,那是更长久更艰难更复杂的一步。探索未知过程应充分估计到某些并非“终极发现”的所谓“新科学猜想”,势必对微观物质运动客观规律的总结——包括物质之概念、超微介质运动之规律,其对所涵盖的信息与响应的关系,也将难免构成新的挑战。

(2017年6月17日加注:伴随自然科学前沿领域探索日益艰难,辩证唯物论也在经受着日益严峻的考验。尤其是科学探索领域从可见范围迈向深空遥远、从可感物质延伸到对超微粒子“质”的把握已接近虚无缥缈。此时的人脑,是继续坚守单一“眼见为实”的机械唯物论立场,还是勇敢采纳爱因斯坦“思维能把握客观实在”的辩证观点?这不仅关系到脑科学是否能确认人脑功能的进化线索,也关系到辩证唯物论自身的发展和充实。)

比如当代“宇宙膨胀学说”,它基于宇宙在膨胀中先减速后加速的客观现象,提出了“导致宇宙向外膨胀的推动力既不是‘实粒子’也不是‘暗物质’而是一种‘真空能量形式’”的假说。西方科学界把“真空能量”又称之为“暗能量”,其含义所指的既不是已发现的微粒子,也不是暗物质,而是“有某种能量形式的能”,由此形成理论新潮(注:据《科学之谜》2003第3期)。上述理论认为,宇宙中可见物质只占4%,暗物质占23%,暗能量则占73%。“暗能量”究竟是什么?概念发明人含含糊糊的表述是审慎是有意?

笔者感到疑惑,科学猜想何以出现“玄”概念?判断西方学界所指“真空能量形式”或依据之前猜想出质量等于或小于“零”的微粒子的存在,恰恰“真空能量形式”可隐含超微粒子奔流。人们不敢再把超微粒子称作“物质”,没有质量还算“物质”么?那些既无质量又找不着它们的超微粒子,就只能称作“暗物质”。但凡与之相关且难以琢磨其“质”是有是无的能量形式,干脆就叫“暗能量”;有“能”没有物质的空间叫什么?叫“真空”。

上述“思维成果”,其方法论错误显然是对权威数字标识的过于崇拜,自觉不自觉地回避了现有的物质质量数字化体系的原始缺陷,它给人的思想信仰造成极大混乱。“哲学这种无用的东西,恰恰拥有最真实的威力”,它于无形中彻底改变了许多人的命运寄托方向。

中国知识界、教育界、思想理论界乃至公务员队伍中成千上万的人,就在此一时刻悻悻扔下有旺盛生命力的辩证唯物论的方法论,开始修炼“法轮功”。物质没了,以“气功能量”为根本;地球炸了,用“法轮大法”做护身。人之命运的依托方向,从此发生根本转变!

辩证唯物论有责任有义务创新、适应、伴随并推动科学发展。但是,任何专业学科切莫凌驾于正确的哲学方法论之上。包括霍金在内,如果凭借国际地位实施“学术暴力”,不负责任地指责“哲学已经死了”且把一孔之见提升到俯视辩证唯物论的地位,那么,不管他获得过什么大奖,也不管他的发现有无可能成为浩瀚宇宙空间宏观或微观物质运动的“终极发现”,首先认为他们把中国数以千万计的人突然置于精神尴尬境地,并酿成邪教蔓延长达10多年之久,此种灾难比天灾祸害惨烈,足以抵销其学术贡献。

恰好在1998~1999年间,西方媒体错误追捧的邪教“法轮功”在中国被取缔。是年中国总理出访欧洲时,一位女王突然“告诫”总理:“人不能没有信仰!”言外之意,在中国发生的精神尴尬和信仰紊乱似乎与他国无关。

凭借国际知名地位对他国知识界实施“学术暴力”行为,在当今世界已不可小觑。某国有不少媒体和学界权威喜欢扮演此种角色,常拿物理学一种“窥见”充当哲学之根。麻省理工学院宇宙学家马克思·泰格马克算其中一个。

泰格马克的长项,表现为善于预见“物理学猜想”的哲学意义。20世纪90年代,他以极高热情寄望证实基于“超弦理论”的额外维度,称:若能证实,即意味着“目前对物质实在的所有认识都将被颠覆”。“超弦理论”认为,让不同粒子实现对称统一,需占空间有至少10个维度。就是说,除空间三维外,想象中还有未予证实的“额外维度”。

“超弦理论”之猜想与隐身不见的暗物质、暗能量应属于同一探索方向所涵盖的概念体系,且共同构成超微观物质运动领域的神秘现象。

颠覆哲学原理和方法,那是泰格马克之偏好。问题在于,能达到科学高度的“超弦理论”之猜想,其自身概念内涵能否达到哲学高度?其对物质三维空间的否认又缘从何起呢?笔者认真研读这一艰涩理论,却发现理论本身幼稚还在其次,重要的是,刻意阐述“超弦理论”哲学意义的马克思·泰格马克的哲学功底差得惊人,他把哲学基本概念搞错了!

物质实体占有的“空间维度”,与微粒子运动流(运动轨迹)的“时间维度”应该分属两个概念,被哲学思想合并称为“物质四维一体”存在方式。但是,空间三维与时间一维两者是不能混淆的。哲学的空间,专指实体应所占有的长宽高三个维度,它不是“空空如也”的虚维。

宇宙间,因有天体、微粒子等物质存在,才有三维空间概念,没有“质”的关系要“三维”何用?所以,空间三维皆指实体三维,是实的,简称为“实维”。凡独立实体成分,包括微粒子均占有三维,若实体形态不规则,则是多个三维重合,即以三维叠加重合之空间占有形态……

“实维”总以三维为基础,复杂实体的空间维度遵循三维构合,人们能看到的天体是无数三维组合。空间三维的基本内涵当如此解。

再看看“时间”这一维。所有物质都是运动的,“地球日行八万里”,你不运动,太阳系、银河系会带着你运动。运动就要产生运动轨迹,物质的运动轨迹恰恰就是“时间”概念的基本内涵。

物质的运动轨迹可以被发现被识别、可以被标定稳定的周期或时间片刻,于是,又有了“时间尺度”概念。时间尺度寓含在物质运动轨迹中。

把地球日出日落自转一周的运动轨迹,标定为“一天”,把一天切分成24时,把一小时切分成60分,把一分切分成60秒……于是,地球运动轨迹成了地球人的时间尺度,钟表就是“地球时钟”的抽象。依靠地球自转轨迹这一“时钟”可以比较其他物体运动速度的快和慢。

如果想扩大时间尺度,则选用地球公转轨迹,绕太阳一周为“一年”;如果再想扩张时间尺度,则以光粒子奔流为运动轨迹,光粒子每秒30万公理狂奔一年的轨迹被标定的时间尺度为“光年”。时间含义比空间含义复杂,至少涉及12个时间概念。以上所述是“时间”的部分含义。

另一方面,每个物体的时间轨迹都是“一维性”的。不过,并不代表所有物体运动力向都是同一指向。太阳辐射光粒子是光芒四射,源于其他天体的磁波粒子辐射同理。既然有无数天体之粒子辐射,那就有无数粒子流呈力向不同的高速运动。物质的运动力向就是“时间指针”,霍金叫“时间箭头”,同义。

同一微粒子的时间轨迹是一维的,同一微粒子时间指针为同一力向。如果宇宙间有无数天体辐射,又有粒子裂变后再辐射,且各自运动力向不同,那么,那些“暗物质”的运动轨迹,即可交织成“立体网状”。

依据上述,其延伸逻辑就与“弦论”有关了。力向维度因有实体穿行而过,它又成为能量轨迹——质能转换。你看,哲学的空间指的是物质占有的空间,它不仅演绎出各种物质形态,同时包含实体所占有的基本维度;哲学的时间指的是单个物体运动轨迹的一维性指向,它不仅演绎出“能量形式”,同时划出一道道时间轨迹和能量轨迹。时间划出的能量轨迹,有超微粒子穿过但并无实体驻留,笔者将其称之为“虚维”。现代物理学家不知道辩证唯物论在此已等候多时,所以称之为“弦论”或“超弦论”,同义。“弦”就是时间轨迹。

空间三维是“实维”,时间一维是“虚维”。无数超微粒子以“虚维”立体交织则称之为“场”,请问:宇宙间是不是充斥着“场效应”?显然,“场”中虚维绝不限于三维或基本三维组合,而是基于无数粒子奔流的运动力向,划出了网格交错维度。那些永不驻留的超微粒子就在这虚维之“弦”上,像音符一样狂奔、跳动、穿越、消失……在物质空间领域,维度总是以三维为基数叠加;在物质时间领域,强相互作用、电磁相互作用、弱相互作用和引力相互作用的力向维度,既可以“虚拟三维”也可形成超三维的“虚维交织立体”。

(以下6段系2021年9月补充阐述)如果要重点询问——在物质占有空间和超微粒子交织的巨大“弦”网——两者间若是相互融合,宇宙间的“维度”又会呈现何等复杂的“时空维度”?面对此一宇宙奥秘的顶级疑问,你如若把空间维度与时间维度混为一谈,那无疑是自己给自己挖坑,永远无解!

猜想爱因斯坦晚年发出的有关“空间、时间和物质是人类认识的错觉”这一悲凉感慨,缘由恰恰是没有明确“空间维度”与“时间弦网”相融合的物质存在状态究竟是怎样的。事实上,物质占有空间不是孤立的,而时间虚维交织也非单纯,两者交融才是宇宙的真相。直到2020年度诺奖物理学成果依然是在爱因斯坦相对论基础上充实完善。

宇宙空间维度与时间轨迹交融是最复杂的数学计量领域。如果在一张有无数微粒子交织而成的弦网之上落入一颗巨星,深度弯曲了弦网的时间轨迹,其物质存在空间如何?如果一颗天体因高速自旋使弦网留下周围虚空,但其外层仍被弦网包裹,其物质空间计量又如何?如果一颗巨星被中微子时间运动轨迹密集穿透而过,其空间维度算几何?

可见,构造宇宙整体运动时空维度之谜团是动态演变的而且是深奥的。不论多么深奥,它们的最终解决方案都离不开针对“空间与时间”两个基本点的解析判断和综合思维。霍金没有接受过辩证唯物论教育,自发感觉自己的研究追踪到哪里,那里便是宇宙起源之原点。这并不影响创新意识涌现。但你可懂得真理是在扬弃中发展的,公理可以发明也可以淘汰;原理则只能被发现被丰富被补充继承不能被颠覆。没有忠实继承,忽略物质空间占有与粒子时间轨迹的融合,这样的弦论有点“悬”。

都记得2020年度物理学诺奖成果用数学方法计算出了“宇宙黑洞”的引力及形态。其实“黑洞”的科学光环并不神秘,但凡流动的旋转体都像大海旋转的潮汐一样,其旋转中心必有一个巨大漩涡。漩涡的中间是空的,同时有超强吸引力。光子流靠近宇宙黑洞它会带头钻进去,反过来可以说“连光子都无法逃逸”。作者6岁时就看懂了水流动漩涡,如果宇宙学家都在此时看懂漩涡,何至于到2020年才有诺奖?

当我们能够确认“暗物质”是星系诞生和演变的物质基础时,有智慧的人类就没有必要再为有着无限广域的宇宙去确认时空发迹的原点和它的无限运动结构形态。宇宙无限,地球有限。面对能孕育宝贵生命的地球,人类时刻都要自问:生命的意义是什么?答案是:必须在有限中追求无限,必须优先探索地球在宇宙中的生态;必须立足已知的此岸去探索相对应的彼岸以寻找类似或创造类似。比如,地球能在银河系远郊区孕育人类,表明远离银河系中心伽玛射线暴辐射,是地球生态的第一条件。

那么,宇宙间微粒子运动流的力向维度关系,究竟是属于时间轨迹还是属于空间三维?若是前者,“超弦理论”就没有达到哲学高度,而被时间概念所涵盖;若是后者,则属于不懂哲学的思维混乱。

(2017年6月18日加注:近30年来,美国的精英体制以及美国帮助中国建立的学术精英体制,是一种服从霸权政治需要的名人体制。这种体制下造就的拥有价值观引导力的名家权威都有服从美国霸权战略的政治立场,却难有盛名之下名副其实的“真才实学”。长期保护和壮大这种精英体制也造成华盛顿自身的政治智慧日益枯竭。建议国际社会深度反思这种名人体制效应,“时势造英雄”好处多,权势造名人消国运而且害名人。)

(2018年10月1日加注:霍金,原本是终身可令人崇敬的科学家。青年时代创立的“黑洞理论”是他一生的科学巅峰。此后撰写《时间简史》虽哲学思想剑走偏锋但科学价值仍可点赞,只是没有提到时间的起源是周期性的,就像太阳升落一样轮回。可是,到了《大设计》由别人策划主题与他合著,开篇宣布“哲学已经死了”——此时的霍金已成为主张人的意志可支配一切的单边主义思想家且再无科学成果。这是霍金的人生曲线。)