面对产能过剩,传统政治经济学认为其原因在于贫富差距的不断扩大造成社会整体购买力的不足,引发相对过剩,主张用政府计划手段来解决问题;凯恩斯则提出“边际消费倾向递减、资本边际回报率递减、流动性偏好”三大假说为立足点,认为根本原因在于有效需求不足,主张以扩张性的财政政策和货币政策来克服阶段性的需求不足。

新供给主义经济学认为“供给自动创造需求”是理想的经济运行模式,但是这种理想状况有时候不能自发实现的原因并不完全在于分配机制缺陷或需求不足,而在于技术和产品的生命周期。

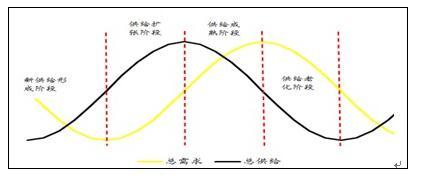

新供给主义经济学认为,供给与需求循环往复的交互作用是形成经济周期波动的主要力量,一个完整的经济周期可以由此划分为四个阶段:

(1)新供给形成阶段:当新供给随着技术进步孕育产生,社会旧有需求结构仍在延续,经济处在新周期的导入期,经济潜在增长率开始回升;

(2)供给扩张阶段:当新供给内容被社会普遍接受,新的需求被创造出来,新供给与新需求形成良性促进,经济进入快速增长阶段,潜在增速不断提高;

(3)供给成熟阶段:该阶段的生产技术进一步普及,社会资源纷纷涌向该项供给领域,则供给数量迅猛增加,而需求回落,供给自动创造需求的机制出现中断,但供给仍然维持惯性增长,社会资源配置效率开始降低,经济潜在增速回落;

(4)供给老化阶段:过剩供给短期难以消化,过剩产业资本沉淀不能退出;老供给不能创造需求,造成总需求持续下降;新的供给力量尚未产生,经济陷入萧条。

新供给主义经济学认为,在新供给形成阶段和供给扩张阶段,新供给不但能够自动创造需求,而且所有产品销售收入最终都会变为要素报酬,而资本、劳动和资源等要素报酬要么转化为消费,要么形成储蓄并转化为投资,形成新的需求。

然而,一旦一种产业的生产技术普及到一定程度,进入供给成熟和供给老化阶段,形成产能和产量过剩,不但原投入的生产要素报酬不能及时回收,而且大量生产要素无法充分就业,供给自动创造需求的过程就会中断。

图1 新供给经济周期

新供给主义经济学认为,任何一项社会主流技术和主流产业,早晚都会进入供给成熟和供给老化阶段,因此无论通过财政政策、货币政策刺激总需求,抑或是通过计划手段增加或抑制老供给,都不可能从根本上解决技术周期和供给老化问题。

比如,财政与货币政策刺激虽然可以在短期内吸收部分过剩产能,但长期可能反而进一步鼓励了过剩产能扩张,从而加剧供需矛盾,阻碍长期的经济结构调整,并且削弱经济的自我循环能力。

又比如,类似于iPhone手机这样的新供给从来都不是政府规划出来的,恰恰相反,很多政府扶持的产业,例如中国的太阳能光伏产业,后来都出现了严重的产能过剩。

还有,新供给主义也不认为政府限制某些产业的政策有助于恢复“供给自动创造需求”的理想机制,不仅如此,一旦判断失误,政府对很多产业的政策限制也可能造成下一阶段的需求不足。比如中国90年代末限制电力行业的发展,造成了之后多年的电力供应不足。

在实践中,真正有效的办法是激发企业家精神,吸引社会资源创造新供给,并让新供给创造新需求,如此才能使经济尽快恢复到供给自动创造需求的理想运行轨道。为了刺激新供给,让新供给创造新需求,新供给主义经济学提出的正确做法是通过“放松供给约束”的系列政策大幅度降低企业生产经营成本,打破生产销售僵局,让市场通过成本价格传导机制快速消化过剩产品,在较短时期内恢复均衡,并通过放松供给约束激发企业家精神,吸引社会资源向新供给领域集中,恢复增长活力。

新供给创造新需求,不仅在宏观上是恢复经济均衡的必然循环,在微观上也一样。比如iPhone手机,在乔布斯创造出iPhone手机之前,世界对它的需求原本是不存在的,而一旦iPhone手机面世,新的需求就被源源不断地创造出来。一旦资本、资源、劳动开始向新供给集中,老产业的产能过剩将自然消除,整个经济不但恢复均衡,而且将开始新的增长。

总之,新供给主义经济学认为,供给与需求动态均衡的打破属于经济增长过程中的阶段性、局部性问题,其与技术扩散和产业生命周期密不可分。生产的过剩是相对的,阶段性和局部领域的供需矛盾可以随着资源逐步向新产业领域配置而消解。当宏观经济从供给到需求的传导过程遇到阻碍时,既不应当用带有计划经济色彩的手段比如产业政策去彻底破坏市场机制,也不应当用传统凯恩斯主义的手段人为扩大旧产业和旧经济的总需求,而应当通过“放开新产业供给约束、减少新经济(310358,基金吧)供给抑制”的方式,为市场释放新供给创造条件,引导新供给创造新需求,最终通过供给结构的调整,让经济回到“供给自动创造需求”的理想运行轨道,恢复“供给与需求的自动平衡机制”。

当前,中国经济增速正在继续放缓,以钢铁、太阳能光伏为代表的传统制造业正面临着严重的产能过剩,其不可再出台新的扩张性政策来吸收,也不可用政府之手代替市场,或给予补贴扶持,或通过行政手段加以限制,而应该尽快降低税收、降低其他相关社会成本,短期可以给上述企业提供成本利润缓冲,长期促进其转型,同时让市场把社会资源吸引到新的供给领域——至于这个领域是什么,政府最好不知道。