以人为本的激励方式——基于能力价值为导向的薪酬体系设计(上)

作者:中天华溥管理咨询华东区负责人 汪泽

2018年以来,中天华溥接到的以能力价值付薪为导向的薪酬体系管理咨询需求比2017年之前增长了近300%,越来越多的企业在薪酬变革时将视线从岗位价值转移到能力价值上来。为此,我们觉得,是时候该说一说能力付薪了。

一、为什么要对能力付薪

在我国,能力薪酬古已有之。《贞观政要》一书中就明确地记载了唐太宗针对能工巧匠(专业技术人オ),建立独立于官位序列的俸禄制度的管理思想。现代意义上的能力薪酬计划则产生于现代公司的管理实践,20世纪60年代,美国宝洁公司生产工厂的直线经理们为了激励员工学习多项技能,以更好地掌握生产的各个环节,开发出了被认为是现代企业组织中最早的技能工资计划。可见,从一般的历史性视角来看,按能力付酬并不是什么新鲜事物,但从现代管理学(人力资源管理)意义上来说,能力薪酬的产生、应用和发展有以下几个方面的原因。

首先,随着社会分工的发展,人类劳动的专业化与职业化程度越来越高,这种专业化要求一方面落实为不同的职位和职业设计,另一方面则落实为对人们专业化技能和职业化素质的要求。为了鼓励人们的专业化技能不断提高,为能力付酬就成为一种自然而然的选择(这时主要是鼓励技能的纵向提升)。

其次,由于同种职业人员的工作性质和内容基本上是相似的,当通过工作职位来区分其激励差别变得困难时,基于能力确定报酬等级就成为一种必要的方式。比如,大学教师作为一种职业,其工作无非包括了教学、科研等一系列内容,这样写出来的工作说明书也几乎是相同的,基于这种“相似性”很高的职位因素去定薪酬,就很难区分不同教师之间的激励差别。因此,人们想出了以职业资格等级来确定基本工资水平的做法,基于能力差异将同一职业工作性质和内容相同的人员划分若干等级,比如助教、讲师、副教授、教授等,将工资水平与这些职称等级挂钩。这里的职业资格等级、职称等实际上是一种关于人本身的能力等级。

再次,在分工走向细化带来效率的同时,每个人的能力发展也受到了一定的束缚。一些生产性企业发现,其实流水线上的工人可以完成更多的工作(很多生产企业在产线上设置“多能工”),从而创造更高的效率;社会也越来越开始强调人的能力的复合性发展。这时,能力薪酬则成为激励人们横向扩展技能的方式,比如通过推行技能工资来激励工人掌握生产线上更多专业技能的做法便是一例。特别是进入知识经济和知识社会以来,相对于体力来说,人的智能在工作中扮演了更加重要的角色。工作对人的心智水平要求的提高,突破了传统意义上基于一纸职位说明书“照章办事”的机械化工作方式,组织需要促进人们通过更多的学习来灵活地完成工作;同时,工作内容的丰富化、工作关系的团队化和复杂化使得对职位进行分析和评价的难度更大。因此,对能力的关注在理念上变得目趋流行,在技术上也变得越发必要。

最后,随着人们自我开发意识的增强,特别是知识性的专业工作者他们再也不愿意成为仅仅按照说明书来运转的工作机器。强烈的自我实现机使他们更关注自身能力的提升,他们需要基于能力的激励措施。

二、能力薪酬的本质和内涵

相对职位薪酬,能力薪酬最大的特征就在于它并不以职位的相对价值来评定任职者的报酬,而是以人本身所具有的知识、技能及素质水平作为薪酬支付的根本基础,即以人的能力要素作为薪酬支付的直接对象,而无须通过职位要素进行过渡和作为“中介”。

可见,相对于职位薪酬“在其位、取其酬”的基本逻辑和绩效薪酬“干多少、得多少”的结果导向,能力薪酬的本质则是一种从人出发的、直接以人为中心和基点的薪酬方式。能力薪酬为员工提供的诱因主要就在于激励他们通过不断学习来提高任职技能和能力,而非鼓励他们去追求职位的提升;人们获得报酬的差异主要来自人本身能力水平的差异,而非职位等级的高下、职位价值的高低。

以人为基础的薪酬体系的逻辑是:最终的薪酬结构应该更具有灵活性,而且能够促使人们不断地学习;报酬的差异是基于人们在与所开展工作相关的技能或能力方面的差别。其实,能力薪酬这种“直接的特点”背后蕴涵着这样的基本假设:为员工的能力开发买单,激励其提高能力,员工自然就会更好地完成工作职责,创造优良绩效。它关注对能力的输入进行把握和激励,并且相信“有好能力,就有好结果”(注:有时候也可能未必,所以能力薪酬一般会有“补充绩效激励计划”)。显然,相对于职位薪酬关注职位价值等级的死板和冰冷、绩效薪酬关注绩效结果变现的功利和苛刻,能力薪酬似乎蕴涵了更多的人性关怀,直指人自身能力的提高与发展,因而也被认为是一种充满了温情的、以人为本的激励方式。

企业中的技术工人、技师、科技研发人员、专业管理者、职业经理人、专业化团队、咨询顾问;社会事业部门中的职业化人员或专家,如教师、医生、法官、律师、文艺工作者;政府部门中的职能官员、研究人员及专业公务人员,等等,都可以开发相应的能力薪酬计划。可以说,无论是企业还是事业单位,无论是专业技术人员还是职业管理者,无论其工作状态是以体力劳动为主还是以脑力劳动为主,只要我们需要对其能力发展与提升进行激励,就可以运用能力薪酬的基本设计思路和方法。

如果把能力薪酬的“关注能力”的内涵导向比做一个支点,基于它生成的设计思路、具体方法和具体工资计划等一系列薪酬激励方式就好比延伸而出的枝叶,其应用性的外延是非常丰富的。所以,我们通常所见到的能力薪酬计划,往住包含了技能工资、知识工资、胜任力工资、补充绩效工资等各种工资计划。这些工资计划对所需激励的能力进行了具体界定和把握,从而衍生出各自不同的适用对象及设计操作方法。以下我们就将基于对“能力”本身的分解和界定,导出能力薪酬几种最主要的工资计划。

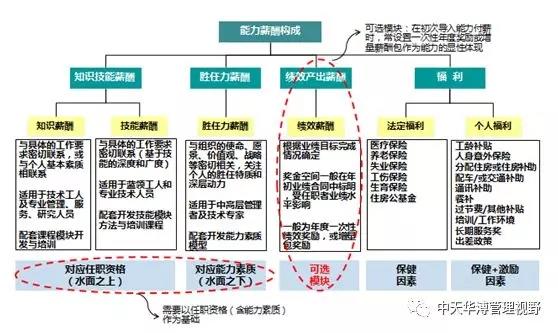

三、能力薪酬基本构成

广义的“能力”是一个包含了技能、知识和胜任力在内的有层次的结构,于是,针对不同的能力层次,能力薪酬(或称为广义的“能力工资”)也就有了相对宽泛的外延:既要激励人们去学习可用的知识、提高可见的技能,也要引导人们在组织中正确定位、最有效地发挥个人特质、最有力地强化内在动机。因此,能力薪酬本身就是一个有层次的方案系统,包含了针对不同能力层次的各种相对具体的工资方案和方法。

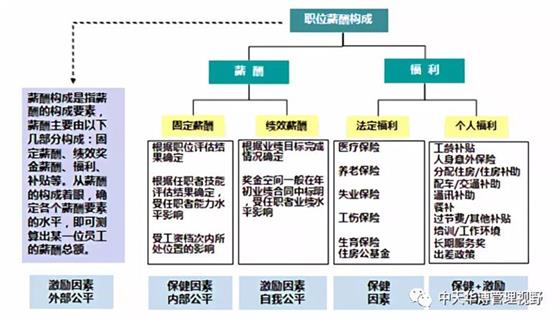

一图了解职位薪酬构成与能力薪酬构成的区别:

在广义的“能力薪酬”(或“能力工资”)这个范畴下包括了技能工资、知识工资、胜任力工资等主要的工资计划。这些工资计划也与前面我们提到的能力的各种层次相对应。

技能工资一般来说主要用于从事专业技术劳动的员工,也就是我们通常所说的“蓝领”技术工人。主要用于鼓励他们在技能的专业化上不断深化(加强技能的深度),成为专家,以及在技能的广泛性上不断拓展(扩展技能的广度),以具备更多的技能,而这些技能一般都要求与具体的工作内容密切联系。

知识工资通常和技能工资有着密切的联系,因为技能工资计划在鼓励员工学习多种技能时都需要与相应的培训计划紧密挂钩,因此,知识工资和技能工资也往往被认为是同一种工资体系。纯粹的知识工资计划是直接基于培训设置的课程模块来支付报酬的,也有的以结合了技能等级和知识等级的任职资格系统作为报酬基础。

胜任力工资往往被应用于企业中的中高级管理者、技术专家等层次相对较高的各种知识性、专业性人オ,关注对他们的深层素质、内在特质与动机的开发与引导。素质模型为这种能力工资计划提供了方法基础,但因操作难度大、开发周期长、成本较高等原因,在管理实务中,这种能力工资的开发方法尚未形成稳定的主流方法体系。

此外,还要说明的一点是,以上各种能力工资计划几乎都是应用于基本工资层面的,强调以技能、知识和胜任力作为基本工资的支付基础而且,在这种以人为基础的技术体系下,以上各种基本工资计划往往都只能作用于个人而非团体,用于激励能力和行为过程而难以控制绩效结果。因此,从一个整体性的薪酬方案来看,相应的团队激励计划(如收益分享计划、目标分享计划等)或特别设计的绩效奖励计划(一些将能力过程和绩效结果联系起来的可变薪酬计划)往往被用来对以上各种能力工资计划进行补充,即上图中所提到的“可选模块”。

四、能力薪酬设计的技术路线

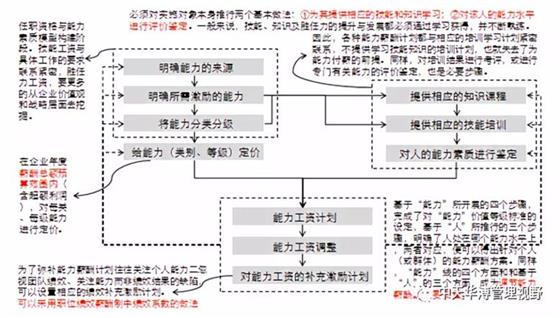

下图展示了一个完整的能力薪酬技术路线:

我们可以发现,左上方基于“能力”所展开的四个步骤,实际上是完成了对“能力”价值等级标准的设定,右上方基于“人”所推行的三个步骤,是为了明确具体的个人处在哪个能力水平上;两者相互对应,便可以得出针对具体个人(或群体)的能力工资方案。相应地,“能力”线上的四个方面和基于“人”的三个方面,都可以成为调节能力薪酬的主要变量。企业所需能力的界定、类别、等级、定价等要素发生了变化,能力薪酬计划当然就要相应地作出调整;同样,激励对象本身的培训课程、培训成绩及能力鉴定等级的变化也会对能力薪酬计划产生影响。为了弥补能力薪酬计划往往关注个人能力而忽路团队绩效、关注能力过程而非绩效结果的缺陷,我们可以设计相应的团队激励计划或与能力挂钩的绩效奖励计划,作为对能力基础工资的有益补充。